Die Gesundheitsausgaben in der Schweiz haben sich seit Mitt e der Neunzigerjahre mehr als verdoppelt: Bei der Einführung der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) im Jahr 1996 lagen die Kosten bei insgesamt knapp 38 Milliarden Franken – im Jahr 2018 waren es 82 Milliarden Franken. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben stiegen von 5400 Franken auf 9600 Franken. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP von 9 auf 12 Prozent. Dies ist nach den Vereinigten Staaten der höchste Wert der Industrieländer.

Für das starke Wachstum der Gesundheitsausgaben spielt entgegen der öff entlichen Meinung die Alterung der Bevölkerung kaum eine Rolle. In den letzten 25 Jahren stieg die Lebenserwartung in der Schweiz um fünf Jahre. Davon wurden 95 Prozent in guter Gesundheit verbracht. Also keine Spur von zunehmender Morbidität im hohen Alter, die den Anstieg der Gesundheitsausgaben erklären könnte.

Vielmehr war es die Zunahme des verfügbaren Einkommens, die neue Ansprüche schaff te und zusammen mit der rasanten Entwicklung der Medizin entscheidend für das hohe Wachstum der Gesundheitsausgaben verantwortlich war. Dies wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken, weil bei weiterhin steigenden Einkommen immer mehr für den Konsum von Gesundheitsdienstleistungen übrig bleiben wird.

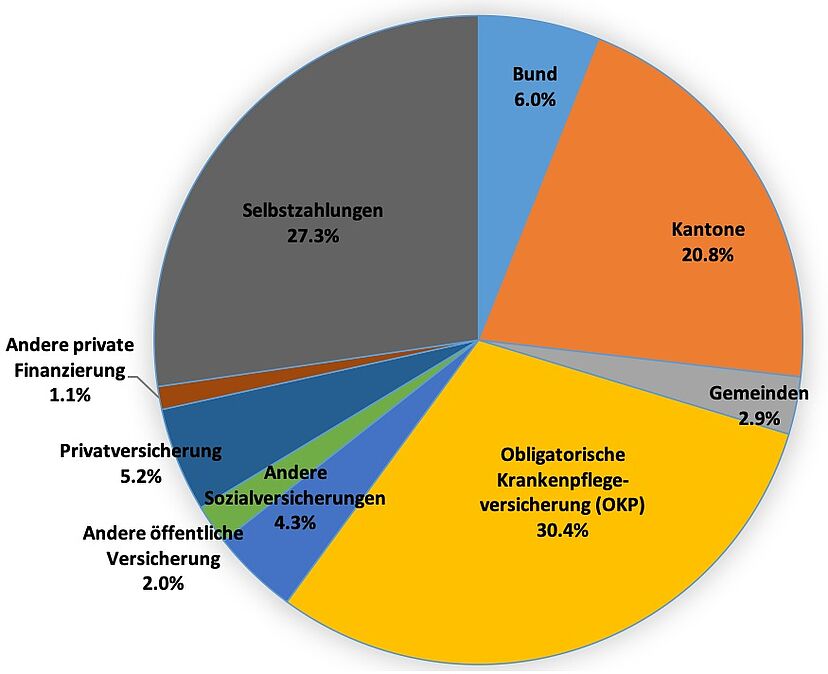

Trotz des gewaltigen Anstiegs ist aus gesundheitsökonomischer Sicht nicht das Kostenwachstum an sich störend. Denn in der Bevölkerung besteht eine hohe und über die Zeit zunehmende Zahlungsbereitschaft für Gesundheit. Problematisch ist vielmehr, dass der Gesundheitsbereich immer mehr zu einer staatlichen Angelegenheit wird. So nahm der öff entliche Anteil der Finanzierung über Krankenkassen sowie andere Sozialversicherungen und Steuern seit 1995 von 58.5 Prozent auf 66.4 Prozent im Jahr 2018 zu (siehe Abbildung 1). Dagegen sank der Anteil der privaten Versicherung in dieser Periode von 8.4 Prozent auf 5.2 Prozent. Auch der Anteil von Selbst- und anderen privaten Zahlungen reduzierte sich von 33.1 auf 28.4 Prozent. Zudem sind die staatlichen Eingriff e in die Krankenversicherung und die Gesundheitsmärkte breit und tief, bis hin zu staatlicher Leistungserbringung im stationären Bereich der medizinischen Versorgung.

Statt einer Grundversicherung Volldeckung für alle

Bund und Kantone haben sicherzustellen, wie es in der Bundesverfassung in Art. 41 heisst, «dass jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält». Die Abdeckung grundlegender Bedürfnisse ist das Kennzeichen jeder Sozialversicherung. Sie funktioniert bei der Alters- und der Invalidenversicherung über die Festlegung eines maximalen Rentenbetrags (2370 Franken pro Monat) und in der Unfall- und der Invalidenversicherung über einen straff en Leistungskatalog. Für die OKP verlangt zwar Art. 32 des Gesetzes ebenfalls, dass medizinische Leistungen zweckmässig, wirksam und wirtschaft lich sind. Aber es gibt keine Verordnung, die festlegt, was Wirtschaft lichkeit bedeutet. Trotz Auff orderung durch das Bundesgericht haben es Politik und Verwaltung auf Bundesebene bisher versäumt, den gesetzlichen Leistungskatalog einzuschränken. Dabei schreibt Art. 41 der Bundesverfassung die staatliche Pfl icht zur Unterstützung in der Gesundheitsversorgung subsidiär vor, «in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative».

Der Bund trägt aktuell nur 6 Prozent zur Finanzierung der Gesundheit bei. Über den gesetzlichen Leistungskatalog treibt er jedoch ganz wesentlich die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Individuelle Unterschiede in der Präferenz und Kaufkraft für Versicherungsdeckung unter den Versicherten spielen keine Rolle. Vor Einführung des Obligatoriums war das anders. Nicht wenige Haushalte verzichteten damals ganz auf Krankenversicherung, und die vielen, die Versicherung kauft en, wählten unterschiedliche Abdeckungen und zahlten entsprechende unterschiedliche Prämien. Die private Versicherung war noch eine Vollversicherung und nicht wie heute auf Zusatzversicherung beschränkt.

Kantone im Mittelpunkt

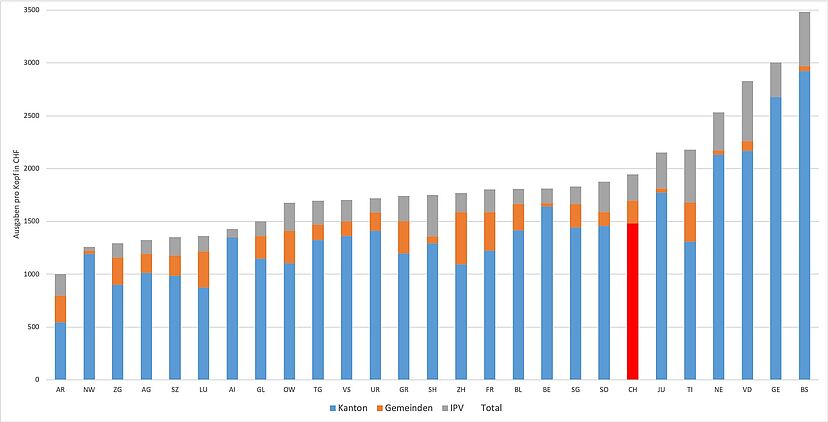

Zusammen finanzieren Kantone und Gemeinden mit fast einem Viertel der gesamten Gesundheitsausgaben viermal mehr als der Bund. Sie sind in der stationären Versorgung und im Pflegebereich die entscheidenden Akteure. Die kantonalen Ausgaben variieren allerdings stark wie Abbildung 2 zeigt. Im Durchschnitt pro Kopf der Bevölkerung betragen sie knapp 2000 Franken; dies entspricht ungefähr der Hälft e der Prämie in der Grundversicherung. Mit 3500 Franken sind die öff entlichen Ausgaben im Kanton Basel-Stadt am höchsten, am niedrigsten im Kanton Ausserrhoden mit 1000 Franken pro Kopf. Die Abbildung weist insbesondere die Ausgaben der Gemeinden und für die individuelle Prämienverbilligung der Kantone pro Kopf der Bevölkerung aus. Auch hier sind deutliche kantonale Unterschiede zu erkennen.

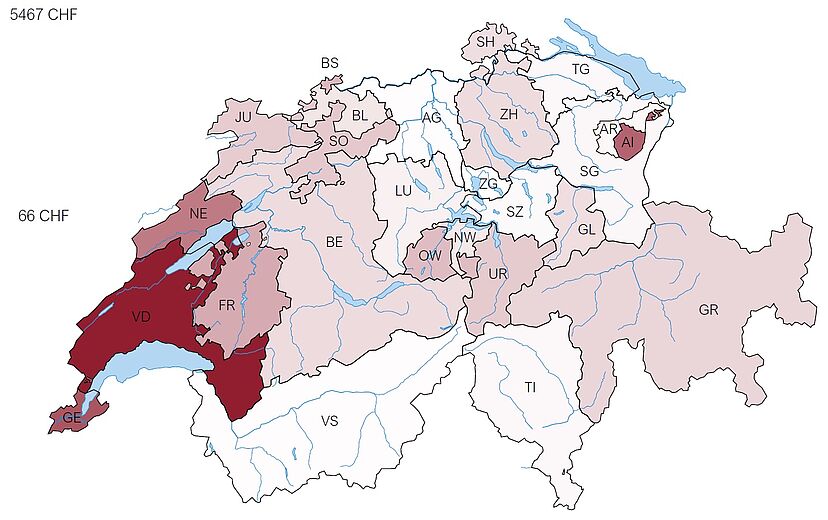

Die Beiträge schliessen die gemeinwirtschaftlichen Leistungen ein, welche die Kantone bei den Spitälern abgelten. Sie beliefen sich 2018 landesweit auf 1.8 Milliarden Franken. Umgerechnet auf einen Spitalaufenthalt sind dies 1400 Franken. Abbildung 3 verdeutlicht, dass es auch hier grosse Unterschiede zwischen den Kantonen gibt. Der Kanton Waadt subventioniert jeden Spitalaufenthalt mit 5462 Franken, während der Kanton Uri 66 Franken zusteuert. Bei einem durchschnitt lichen Tarif von 9900 Franken für stationäre Behandlungen greifen die Kantone mit diesen unterschiedlichen Abgeltungen von gemeinwirtschaftlichen Leistungen erheblich in den Spitalwett bewerb ein, zumal diese Abgeltungen zu 94 Prozent an öff entliche Spitäler gehen. Diese beherrschen mit einem durchschnitt lichen Marktanteil gemessen in Pflegetagen von 81 Prozent die akutstationäre Versorgung. Das zeigt sich auch in den Tarifen. Öffentliche Spitäler können im Durchschnitt einen um rund 400 Franken höheren Basisfallwert auf dem Markt durchsetzen.

Dass eine marktbeherrschende Stellung in der stationären Versorgung zu höheren Tarifen führt, bestätigen Studien aus anderen Ländern. Gleichzeitig sinkt dadurch die Qualität (gemessen an der morbiditätsadjustierten Krankenhausmortalität). Für die Patienten sind hohe Preise für Spitalbehandlungen zwar nicht unbedingt entscheidungsrelevant, wenn sie krankenversichert sind – auf Qualitätsunterschiede sollten sie und ihre zuweisenden Ärzte aber theoretisch reagieren. Wie die internationale Forschung zeigt, geschieht das nur in einem sehr beschränkten Umfang. Denn: wichtiger als Qualitätsunterschiede ist den Versicherten eine wohnortsnahe Versorgung.

Spitzenmedizin dem Bund

Mit gutem Grund hält die Schweiz das Subsidiaritätsprinzip hoch. Im Gesundheitsbereich zeigt es sich zum Beispiel in der individuellen Prämienverbilligung, welche die Kantone nach ihren Präferenzen gestalten können. Der Bund trägt hierzu lediglich eine pauschale Zahlung bei. In der Organisation der medizinischen Leistungserbringung ist die kantonale Ebene allerdings überholt. Die Koordination der hochspezialisierten Medizin gehört auf die Bundesebene, und auch die Sicherstellung der stationären Akutversorgung sollte zum Bund wechseln.

Hinzu kommt: Die Kantone sind in der Spitalplanung in einem Interessenkonflikt gefangen. Als Verwalter oder Eigentümer ihrer Spitäler verfolgen sie andere Ziele denn als Beauftragte für die Sicherstellung der Versorgung. Als Eigentümer sind sie an hohen Umsätzen interessiert, während sie als Sachwalter ihrer Einwohner für ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis im medizinischen Angebot sorgen sollten. In der Corona-Krise zeigten sich die Schwächen einer fragmentierten Spitalversorgung deutlich. So waren bei Krisenausbruch keine Informationen über das Angebot an Intensivbetten in den Kantonen verfügbar – weder bei den Kantonen, der Gesundheitsdirektorenkonferenz, dem Spitalverband H+, noch beim Bund.

Mehr Wettbewerb wagen

Die Obligatorische Krankenpflegeversicherung ist stark von der privatrechtlichen Organisation geprägt, die bis 1995 galt. Es gibt Wettbewerb zwischen den Versicherern, die Versicherten sind frei in der Wahl der Versicherer. Es gilt das Kostenerstattungsprinzip, und die Versicherten werden über die Franchise und einen 10-prozentigen Selbstbehalt an den Kosten ihrer medizinischen Leistungsinanspruchnahme beteiligt. Zudem variieren die Prämien regional, was dem Wettbewerb der Versicherer auf der regionalen Ebene zuträglich ist und auch die Kantone in der Gesundheitsversorgung diszipliniert. So weit so gut.

Grundsätzlich positiv ist weiterhin, dass die Möglichkeit besteht, Zusatzversicherungen abzuschliessen. Allerdings ist der Deckungsumfang in der Grundversicherung deutlich zu gross. Die Politik verteilt viel zu grosszügig Rationen und versäumt es damit, angesichts des schnellen medizin-technischen Fortschritts, langfristig die Finanzierung des staatlich verantworteten Gesundheitssystems auf einem vernünft igen Niveau zu stabilisieren.

Einheitliche Finanzierung angestrebt

Erfreulich ist, dass Bundesrat und Nationalrat gegenwärtig eine einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen anstreben. Bisher zahlen die Versicherer im stationären Bereich nur maximal 45 Prozent der Vergütung, während sie im ambulanten Bereich der medizinischen Versorgung voll zahlen. Dies hat dazu beigetragen, dass viele Behandlungen weiterhin stationär erfolgen, obwohl sie ambulant günstiger erbracht werden könnten. Die einheitliche Finanzierung würde den relativen Preis zwischen diesen Leistungskategorien richtigstellen, und die Versicherer bekämen einen Anreiz, stärker in Selektivverträge mit niedergelassenen Ärzten zu investieren, um teure Überweisungen zu verringern. Die Kantone sind dagegen und blockieren das Vorhaben momentan im Ständerat. Sie verlangen die Ausweitung auf die Langzeitpflege, wo die Versicherer ebenfalls nur 45 Prozent der Kosten tragen. Das wäre in der Tat konsequent.

Negativ präsentiert sich die Bilanz auf der Leistungserbringerseite. Die organisierte Ärzteschaft setzt auf kantonaler Ebene das ambulante Preisniveau durch. Die Versicherer sind weitestgehend machtlos, weil der Vertragszwang gilt. So haben sie trotz Managed Care wenig Anreiz in neue Vertragsformen zu investieren. Ähnlich in der stationären Versorgung, wo mit SwissDRG ein landesweit verbindlicher Vergütungsvertrag gilt. Darüber herrschen in diesem Bereich feudale merkantilistische Strukturen. Es fehlt an einer Trennung zwischen staatlichen Aufgaben der Aufsicht, Kontrolle und Beauft ragung einerseits und der Leistungserbringung andererseits. Ambulante und stationäre Versorgung sollten von den Kartellen der Leistungserbringer und den Einfl uss der Kantone befreit werden. Die Kantone in der Gesundheitsversorgung zugunsten des Bundes zurückzubinden, ist politisch schwierig, könnte aber gelingen, wenn der Bund sich finanziell einbringt und den Beitrag der Kantone zur Spitalfinanzierung übernimmt. Vielleicht ist das gleichzeitig der Weg, der einheitlichen Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen zum Durchbruch zu verhelfen.

Die in den letzten Jahrzehnten gleichsam explodierte Mobilität der Menschen steht in einem auff allenden Kontrast zur kleinteiligen stationären Versorgung. Die Schliessung von kleinen Regionalspitälern, die Bildung von grösseren Einheiten und eine überkantonale Zentralisierung würde die Qualität der stationären Leistungserbringung erhöhen. Gleichzeitig braucht es eine bessere Wett bewerbsaufsicht und eine Fusionskontrolle im Spitalbereich. Anders als ihre Schwesterinstitutionen im Ausland hat die Schweizer Wettbewerbskommission bisher geschlafen. Höchste Zeit, dass sie aufwacht.

Prof. Stefan Felder wurde an der Universität Bern zum Ökonomen ausgebildet. Er war 14 Jahre Professor für Gesundheitsökonomie an den Universitäten von Magdeburg und Essen, bevor er 2011 die Professur in Basel übernahm. Er ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, Generalsekretär der Europäischen Gesellschaft und u. a. Experte im Swiss Medical Board.

LOPEC

International führende Fachmesse mit Kongress für gedruckte Elektronik

Datum: 24.-26. Februar 2026

Ort: München (D)